记忆中的年味

0/0

作者: 卢倩仪

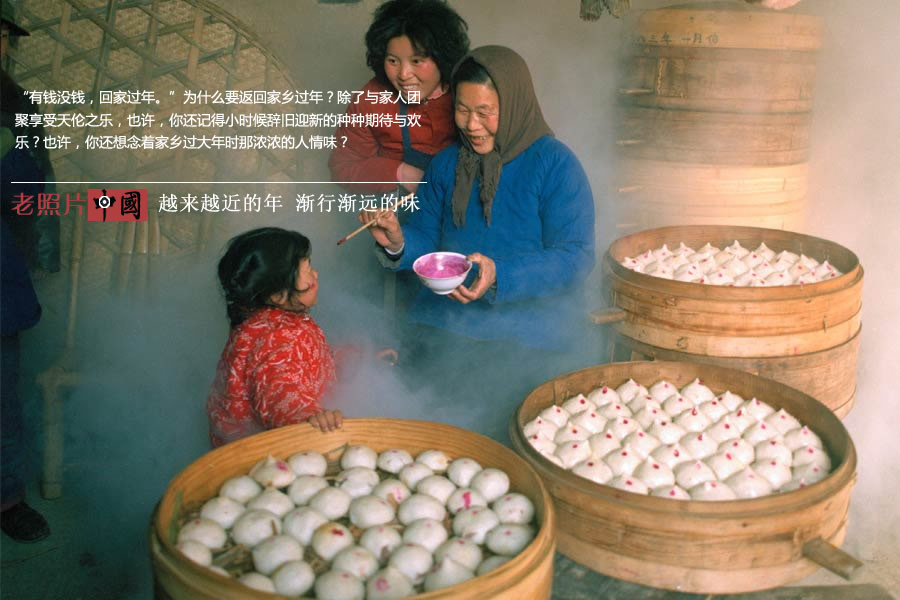

年夜饭篇

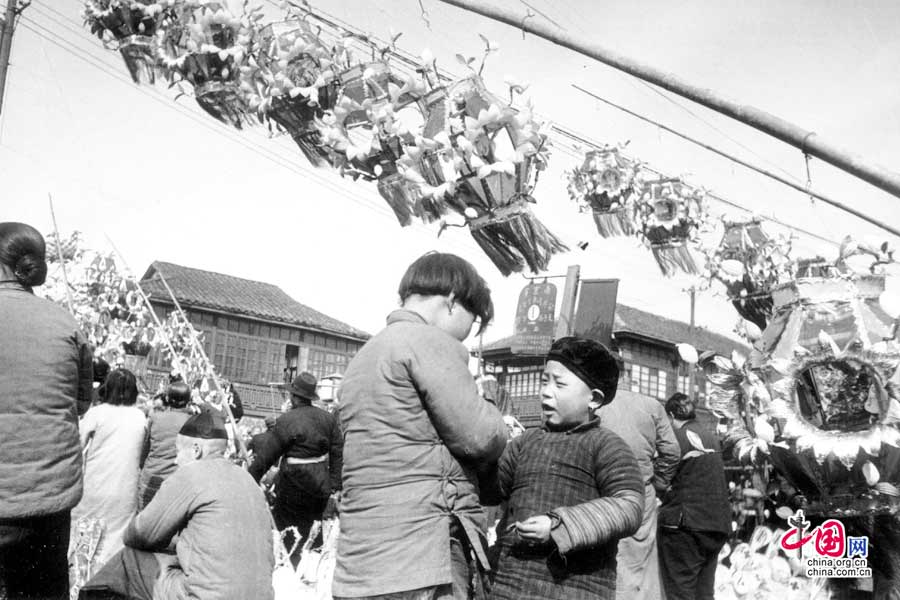

上个世纪六七十年代年夜饭是一年中最好的一顿饭。那个年代吃上的消费,占国人收入大部分。为有一桌丰盛的年夜饭,人们必须为鸡鸭鱼肉而奔走。那时,物资供应比较匮乏,大多数副食品是凭票供应的。因为供应有限,一定要手快才买到好质量的东西。所以,临近春节,家家都让几个孩子起早贪黑排队去买。平时家庭主妇手紧得很,不肯多用一滴油,过年时,似乎一下子大方起来,年夜饭有炸丸子、猪肉炖粉条、红烧鲤鱼,还有香喷喷的大米饭,这都是平时难得一见的。这时候的年夜饭上见不到绿色,过年能用冻芹菜包顿饺子就不错了。图片来源:CFP

版权作品,请勿转载